Les Origines du village

Le Temple sur Lot, qui s’étend sur la rive gauche de la rivière, doit son nom aux Templiers qui s’y installent dès la fin du XIIIème siècle.

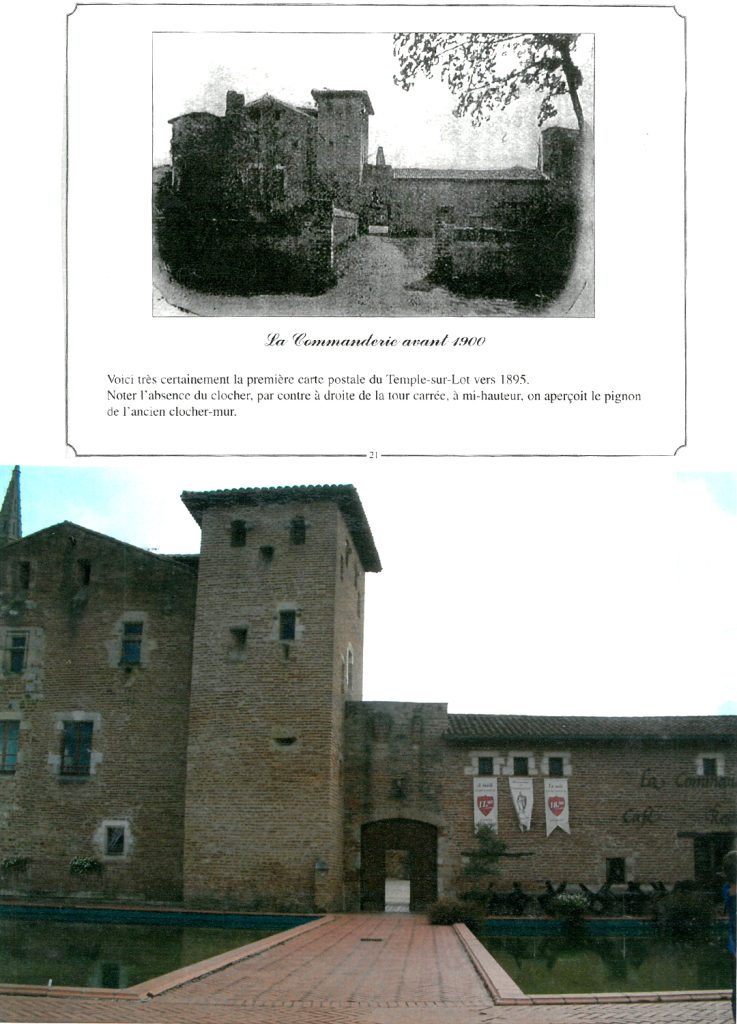

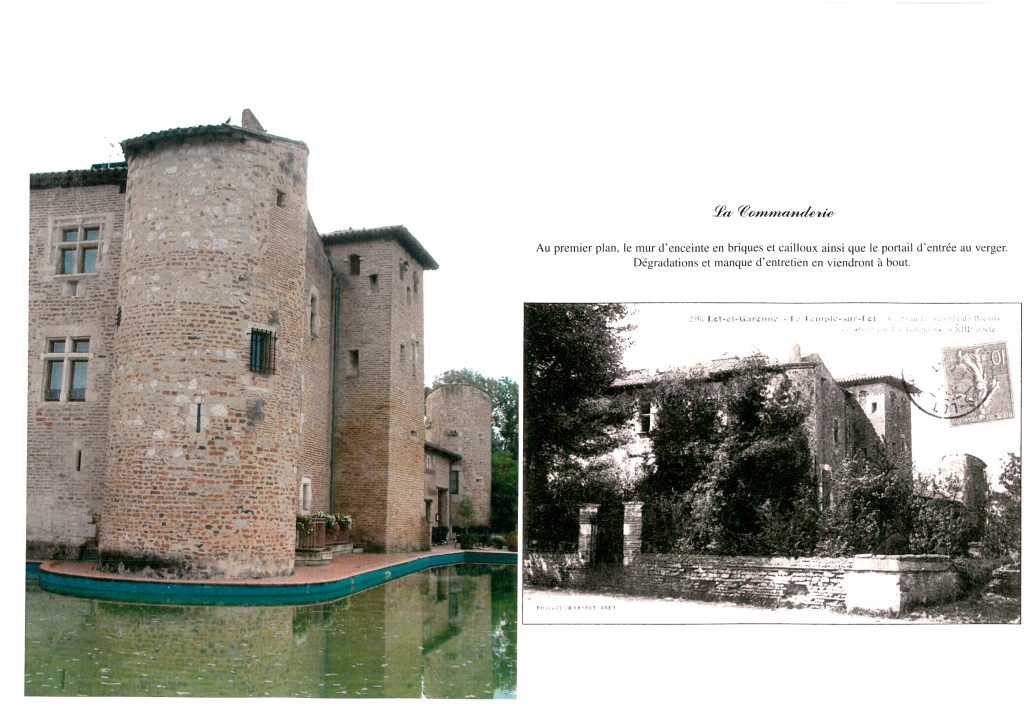

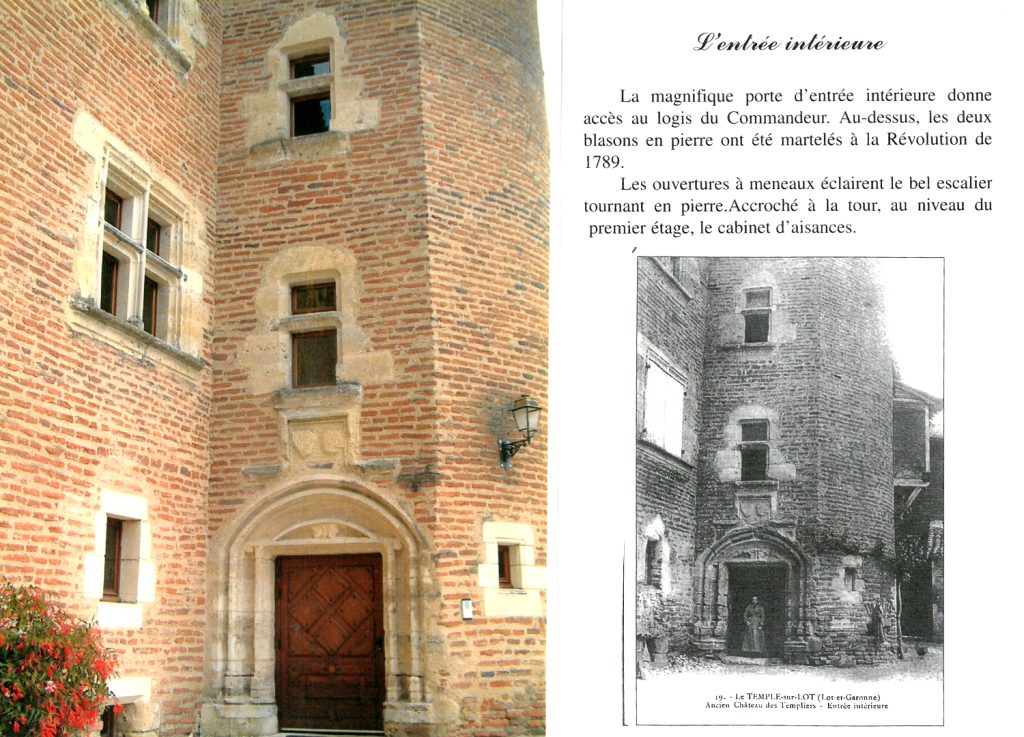

Ils y construisent une Commanderie qui perçoit les péages sur le Lot et sur la route de la vallée qui le longe depuis l’occupation romaine.

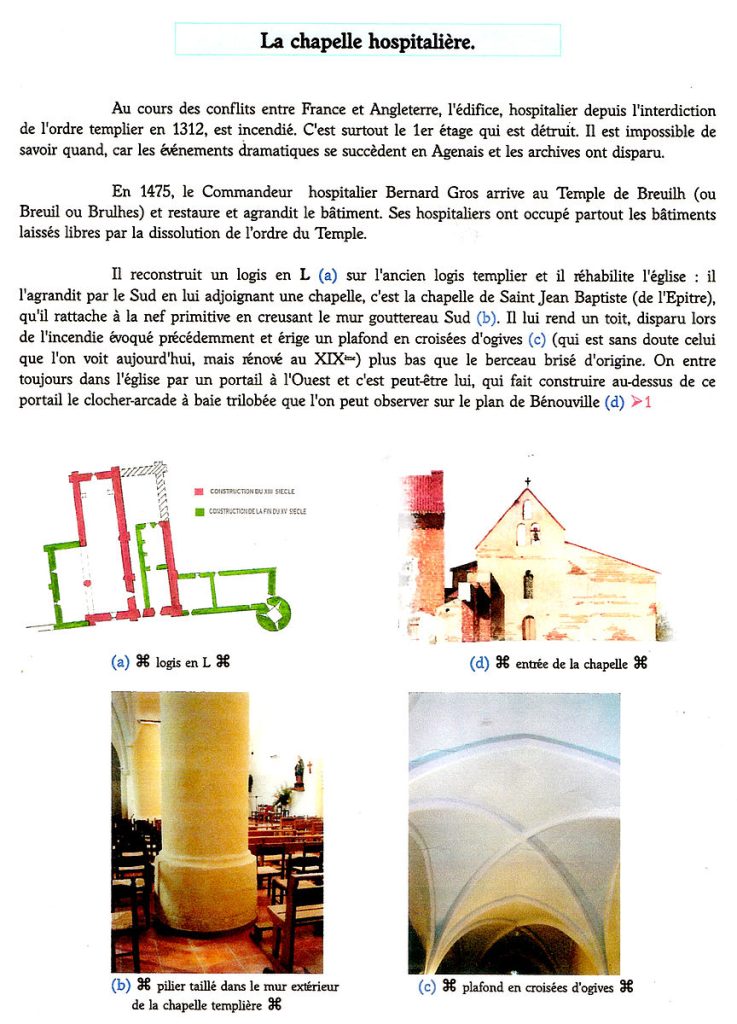

Après l’interdiction de l’ordre et les ravages de la Guerre de Cent Ans, ce sont les Hospitaliers qui reprennent la Commanderie, reconstruisent le village et redistribuent les terres abandonnées à des « immigrants » venus du Massif Central.

C’est surtout le Commandeur Bernard Gros, un personnage hors du commun, responsable aussi de plusieurs autres Commanderies mineures entre le Lot et la Garonne, qui donne l’impulsion : il a laissé ses livres de raison qui permettent de connaître la vie du village dans le dernier quart du XVème siècle .

Ses successeurs poursuivent les agrandissements et donnent au bâtiment son aspect défensif lors des guerres de religion. Ils parachèvent l’oeuvre de Bernard Gros en terminant ce qui est aujourd’hui la place du Fort, qui s’adosse à la Commanderie en bénéficiant de sa protection.

L’ensemble, monumental, atteint la superficie de 3200 mètres carrés au sol.

En même temps, les faubourgs se développent et on peut voir aujourd’hui encore de belles maisons à pans de bois dans le village.

Après la Révolution, la Commanderie devient une propriété privée. Elle appartient aujourd’hui à la commune et des visites sont organisées.

L’histoire de la Commanderie

Le Temple du Breuil (sur Lot depuis 1889)

C’est un village groupé autour d’une Commanderie, structure de base des ordres religieux militaires, créés au XIIème siècle, pour accompagner, défendre et soigner les pèlerins croisés vers Jérusalem.

La taille d’une Commanderie peut aller jusqu’à celle d’un village. Elle est destinée à produire le plus possible. Ses revenus sont ensuite transférés vers les états latins d’Orient (revenus provenant du rendement des terres, mais aussi des droits de juridiction, des péages, des cens, des leudes, des dîmes etc…) A cela s’ajoutent les donations pieuses sous toutes les formes (terres, argent, bijoux, dons en nature…) de ceux qui partent en croisade comme de ceux qui ne partent pas. On donne du plus infime au plus important.

Il n’existe plus aucune charte de donation au Temple mais à Montsaunès en Comminges, par exemple, on a dénombré plus de 100 chartes de donation entre 1156 et 1193.

Le Commandeur est en position de seigneur féodal (Régine Pernoud)

Le bâtiment a été construit par les Templiers à partir du milieu du XIIIème puis, après l’interdiction de l’ordre en 1312, repris et agrandi en plusieurs étapes jusqu’au milieu du XVème par les Hospitaliers. A partir de 1650, les Commandeurs n’y résident plus mais envoient des procureurs pour percevoir les impôts.

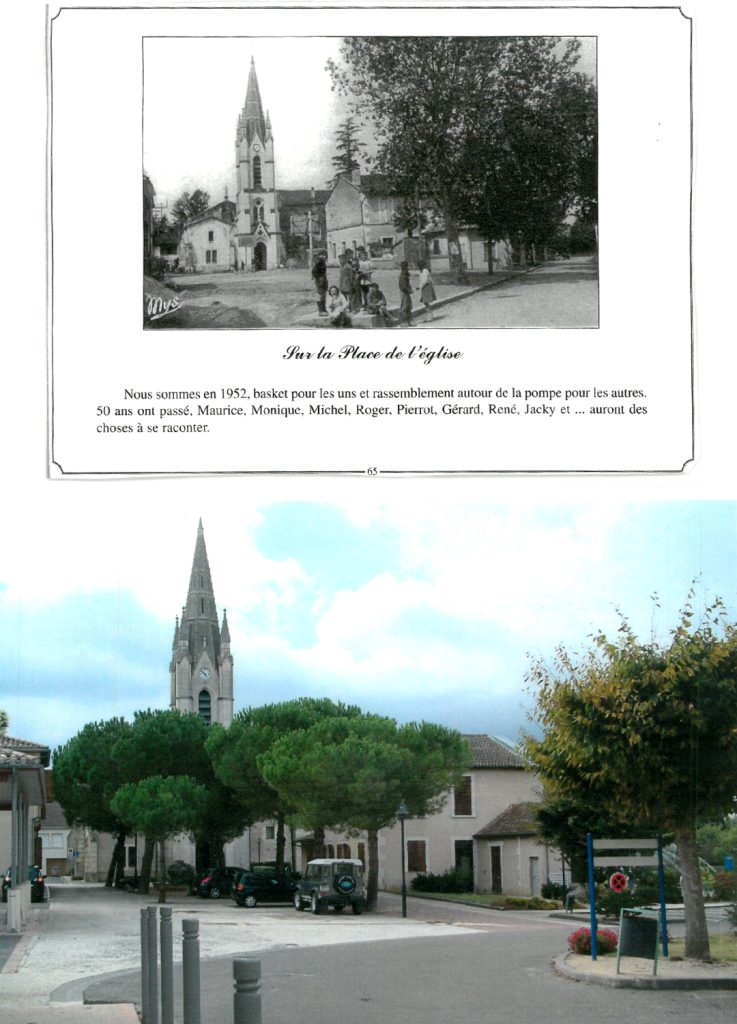

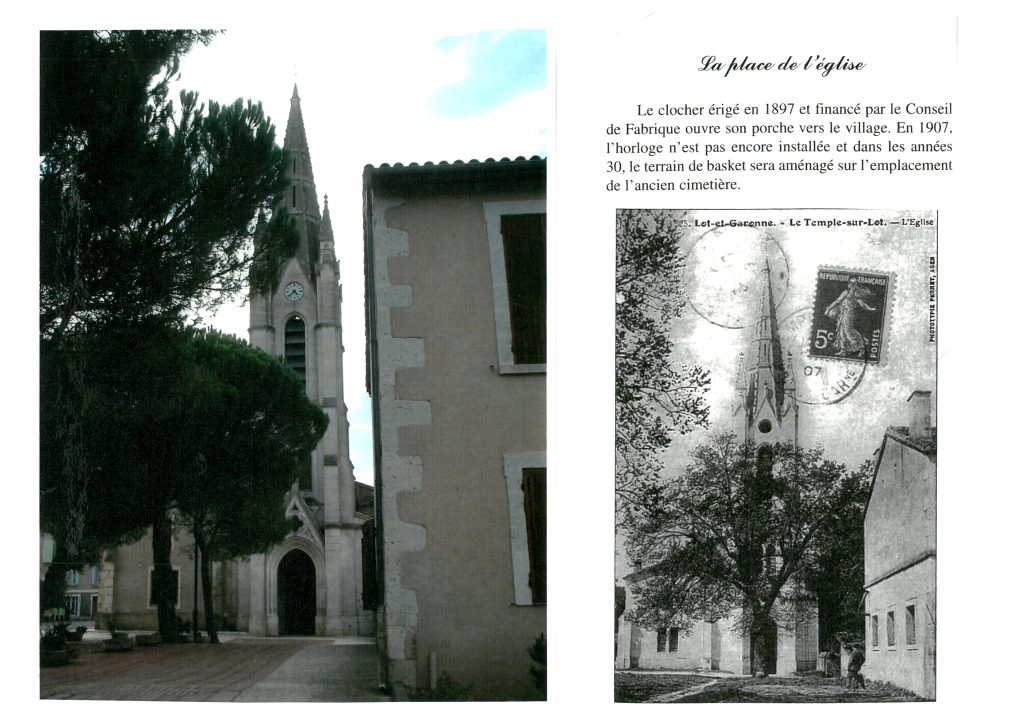

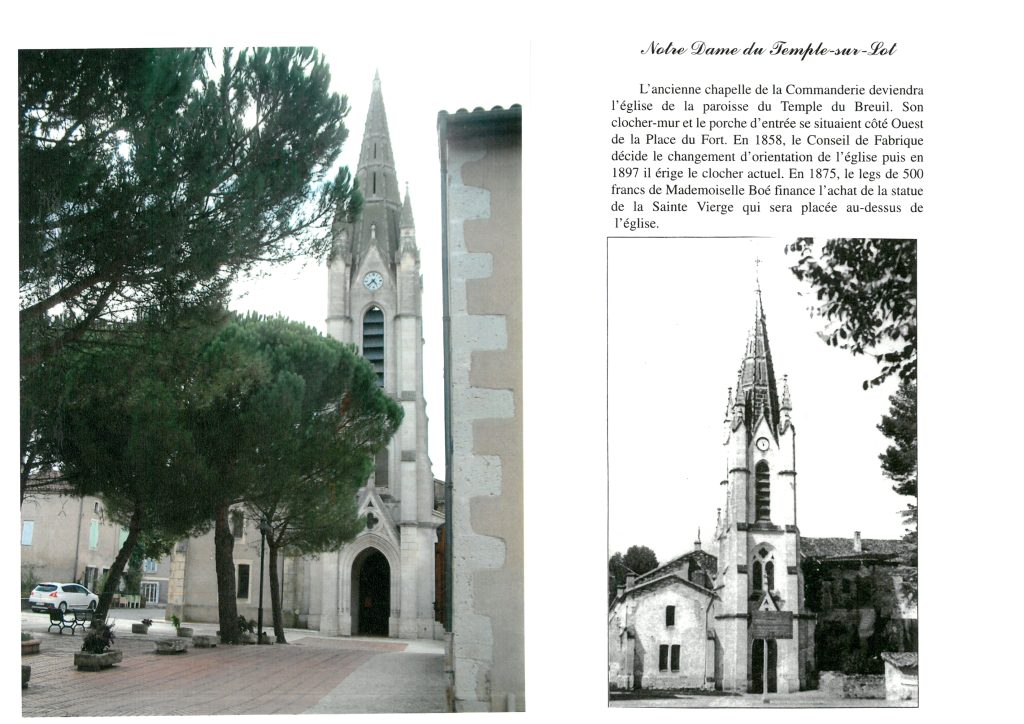

L’église Notre Dame

Il est difficile de distinguer l’histoire de l’église du Temple de l’histoire de la Commanderie car elles sont par nature indissociables mais dans la mesure où la chapelle, templière puis hospitalière, est devenue église paroissiale, elle a en quelque sorte eu une existence propre et il nous a semblé possible de tenter de la retracer à partir de documents d’archives.

En plus de son indéniable intérêt historique, cette église offre la particularité d’avoir vu inverser son chœur, inversion due à l’unique volonté des fidèles de la paroisse de posséder «un aussi beau clocher que les paroisses voisines».

L’église Saint-Caprais

L’ancienne église Saint-Caprais a reçu, au cours de son histoire, comme toutes les églises du diocèse d’Agen, des visites épiscopales ou d’envoyés des évêques. Ainsi, en 1603, Nicolas de Villars (3) note : « cette église est entière, petite et rebâtie (4) par ses habitants. Il constate aussi que l’autel est entier, que le cimetière tout autour est ouvert, qu’il n’y a pas d’ornements et qu’il ne s’y fait aucun service. Il donne alors l’ordre au Recteur du Temple d’y dire la messe de quinze en quinze ».

L’église, selon le chanoine Durengues, possède un fragment important de l’os maxillaire de Saint-Caprais (5) authentifié par Monseigneur Jacoupy le 16 mars 1815. Cette relique, conservée d’abord dans un reliquaire ayant la forme d’un buste d’évêque est enfermée depuis le 15 juillet 1897 dans un coffret en cuivre doré représentant un édifice triangulaire (6).

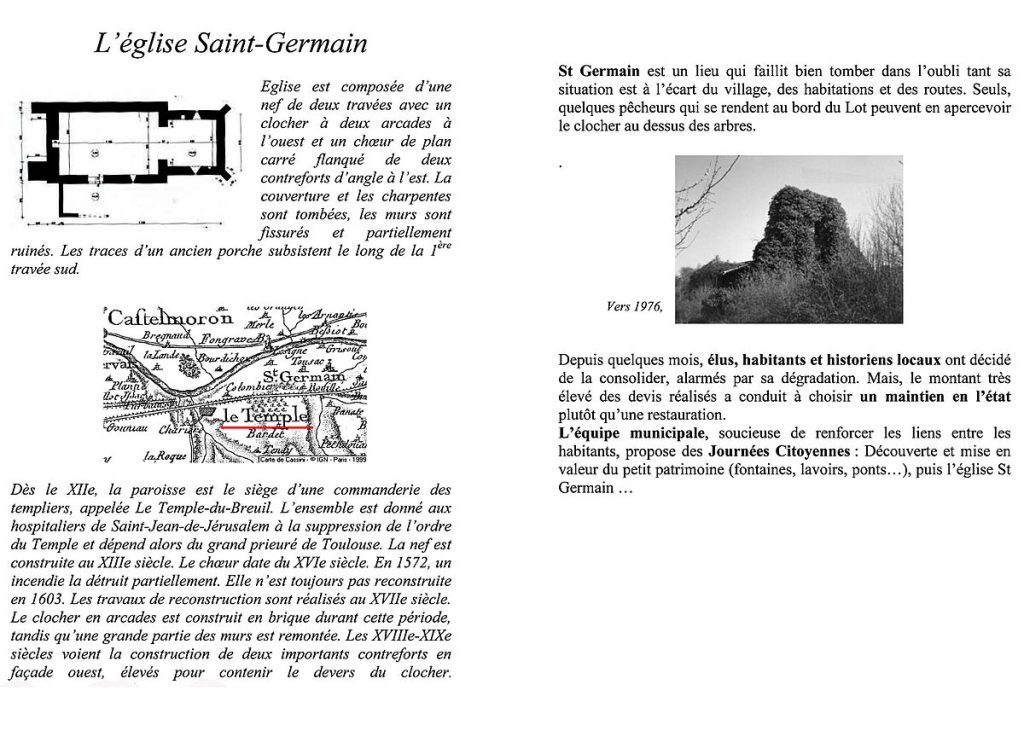

L’église Saint-Germain

La première église fut construite vraisemblablement au XIIIème siècle.

Valéri, évêque auxiliaire de Matteo Bandello, a effectué des visites pastorales comme c’était la coutume et a laissé des rapports de ses visites (1550-1555).

En 1551, il visite Saint-Germa (sic). Il ordonne de la lambrisser, de la blanchir et de faire un lambris» de retour de bois sur l’autel de la main dextre». Il ajoute : «cette église eut beaucoup à souffrir du vandalisme huguenot».

L’église Saint-Gervais

On lit dans : ‘Histoire du Grand Prieuré de Toulouse de M A du Bourg’ : «En mai de l’année 1298, le seigneur Guillaume Amanieu de Castelmoron, damoiseau, s’étant rendu au Temple de Brulhes, pour se dessaisir en faveur du Commandeur, Bernard de la Selve, de la seigneurie qu’il avait sur quelques parties du territoire des Templiers, de tout droit de péage qu’il prélevait tant sur terre que sur eau, de l’impôt de passage qu’il prélevait de moitié avec le monastère de Fongrave sur la rivière du Lot, des dîmes des chapelles de Saint Gervais, Saint Avit, etc…

Le généreux seigneur fut reçu, à sa demande, donat de la maison et les Templiers lui promirent, après sa mort, une sépulture dans leur église plus cinq messes par an pour le repos de son âme en l’honneur des cinq plaies du Christ».

Latour Marliac

La pépinière de nénuphars a été fondée en 1875 par le botaniste Joseph Bory Latour-Marliac. Il a en effet réussi à les hybrider pour obtenir des fleurs de toutes les couleurs. En 1889, il les présente à l ‘Exposition Universelle de Paris.

C’est là que le peintre Claude Monet les découvre Il fait ensuite plusieurs commandes à la pépinière.

Aujourd’hui, l’entreprise existe toujours, elle vend plus de 250 variétés de nénuphars dans le monde entier et le jardin de 2,5 hectares se visite. Il est classé “jardin remarquable” depuis 2004 par le ministère de la Culture.